En janvier 2024, le sénateur Montaugé était nommé à la présidence de la « commission d’enquête sénatoriale portant sur la production, la consommation et le prix de l’électricité aux horizons 2035 et 2050 » dont la fonction de rapporteur était confiée à Vincent Delahaye (Union Centriste).

Après 6 mois de travaux, et plus de 140 personnes entendues, la commission d’enquête a rendu son rapport (Tome 1 et tome 2) et formulé des propositions concrètes pour améliorer le pouvoir d’achat des Français dont vous trouverez, ci-après, les recommandations principales qui ont été exposées en conférence de presse jeudi 4 juillet 2024.

Réduire et stabiliser le prix de l’électricité :

Une baisse ciblée de la fiscalité :

Une baisse générale et indifférenciée de la TVA serait très coûteuse pour nos finances publiques et particulièrement injuste.

La commission propose une baisse ciblée de la fiscalité sur l’électricité. Cette mesure s’appliquerait à une « consommation de base » définie comme la moyenne des volumes consommés par un ménage pour une surface de logement de 80 m2, soit 4,5 MWh/an sans chauffage électrique et 6 MWh/an avec chauffage électrique.

Pour cette « consommation de base » la TVA serait abaissée de 20 % à 5,5 %, la taxe dite d’ « accise sur l’électricité » passerait de 21 euros actuellement à 9,5 euros le MWh et la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) serait supprimée par transfert au budget de l’Etat. Ces propositions entraîneraient à elles seules une baisse de 18 % du prix.

Au-dessus de la « consommation de base », le taux de TVA resterait de 20 % et la taxe d’accise serait plus élevée en fonction du volume consommé.

Un prix de l’électricité plus bas et stable dans le temps :

La commission d’enquête considère que l’« accord » État/EDF de novembre 2023 relatif au remplacement à partir du 1er janvier 2026 du dispositif de rémunération du nucléaire historique (ARENH) ne garantit ni des prix acceptables pour les consommateurs ni des revenus suffisants pour EDF.

La commission d’enquête propose de lui substituer un contrat pour différence (CfD) fixé entre 60 et 65 euros le MWh pour éviter les variations erratiques de prix. Cela permettra de corréler les prix de l’électricité aux coûts de production et de les décolérer de ceux du gaz naturel.

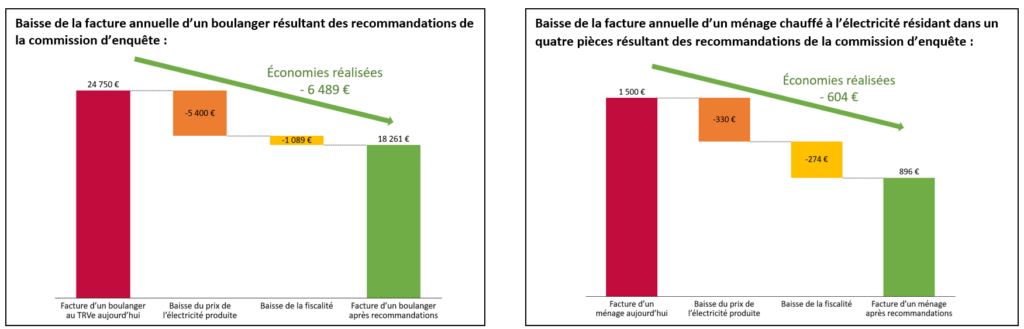

Cette proposition entrainerait une baisse supplémentaire du prix de 22%. L’ensemble des propositions de la commission d’enquête du Sénat offre donc la perspective d’une baisse significative des factures des Français dès le début de l’année 2025, baisse qui pourrait atteindre plus de 40% pour la « consommation de base ».

Soit :

- pour un boulanger qui consomme en moyenne 99 000 kWh par an, près de 7 000 euros sur la facture annuelle,

- pour un ménage chauffé à l’électricité qui consomme en moyenne 6 000 kWh par an, 600 euros sur la facture annuelle.

Concernant la consommation d’électricité, la commission d’enquête considère qu’elle va progresser significativement du fait de l’électrification des usages. Le scénario le plus probable établit une consommation à 615 TWh en 2035, soit 38% d’augmentation, puis environ 700 TWh en 2050, soit 57% d’augmentation par rapport à la situation actuelle.

Pour atteindre ces objectifs, la commission d’enquête fait également des propositions concernant le système de production d’électricité.

Une production suffisante à un prix compétitif garanti

Une prolongation optimisée du parc nucléaire :

À l’horizon 2035, la prolongation optimisée du parc nucléaire devra accompagner l’essor raisonnable des moyens de production renouvelables. Cela permettrait d’aboutir à un scénario de mix de production composé à 60 % par la filière nucléaire couvrant l’augmentation de la consommation avec une marge suffisante. Le développement de l’énergie hydraulique, énergie pilotable, rentable et décarbonée, exige la résolution rapide du conflit qui dure depuis plus de 15 ans avec la Commission européenne à propos du régime juridique d’exploitation des barrages.

À l’horizon 2050, il sera nécessaire de prolonger les centrales actuelles au-delà de 60 ans et de construire 14 nouveaux réacteurs EPR2, projet qui exigera une maîtrise industrielle renforcée et un système de financement optimisé que la commission précise dans son rapport. En fonction du nombre de réacteurs qui pourront être prolongés au-delà de 60 ans (programme appelé « Grand carénage ») et du calendrier de déploiement du nouveau nucléaire (EPR2), le mix de production national résultant des scénarios étudiés par la commission d’enquête produirait entre 700 et 850 TWh en 2050 dont 52 % à 61 % seraient assurés par des moyens nucléaires.

Cependant, les incertitudes qui pèsent à ce jour sur la faisabilité, dans les temps impartis, du programme EPR2 amènent à soutenir les filières de construction relatives aux énergies renouvelables de type solaire et éolien. Une recommandation du rapport va dans ce sens.

Les incertitudes :

Préparer l’avenir et relancer la recherche sur les réacteurs à neutrons rapides (RNR)

La commission d’enquête alerte sur le risque, trop peu évoqué, de raréfaction de l’uranium naturel à une échéance assez rapprochée. Selon les hypothèses de déploiement de l’énergie nucléaire civile dans le monde qui pourrait être multiplié par 3 pour permettre la décarbonation, l’uranium naturel peut se raréfier autour des années 2060.

Aussi est-il impératif de relancer au plus vite la recherche sur les réacteurs à neutrons rapides (RNR), qui produisent moins de déchets ultimes et permettraient à la France de disposer d’une énergie nucléaire 100 % souveraine pour des centaines d’années en recyclant nos propres déchets !

Être vigilant sur les coûts du système électrique

En prenant en compte la totalité des coûts du système électrique et notamment ceux des réseaux de transport et de distribution, la commission d’enquête constate que plus les mix électriques comportent une part importante d’éolien et de photovoltaïque, plus le coût de production moyen du système est élevé. Ces modes de production diffus supposent en effet des investissements importants dans les infrastructures d’acheminement.

Dans ce cadre, elle appelle à une expertise rigoureuse des programmes colossaux d’investissements dans les réseaux présentés par Enedis et RTE, pour l’instant évalués à 200 milliards d’euros d’ici à 2040, et ce pour éviter que le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE), répercuté sur les tarifs payés par les consommateurs, n’explose.

La commission formule aussi une recommandation appelant l’Etat et les collectivités à la plus grande vigilance pour éviter la dispersion territoriale des installations de productions renouvelables, cette dispersion accroissant les coûts des réseaux de raccordement nécessaires et donc au final les prix payés par les consommateurs.