A la demande de la commission des affaires économiques (CAE) du Sénat et sur proposition de Franck Montaugé, un débat relatif au programme Territoires d’industrie s’est déroulé mardi 14 janvier 2025 en séance publique. En préambule, le sénateur Montaugé a rappelé l’intérêt de ce dispositif mais a également souligné ses limites actuelles.

« Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Chers collègues,

La réindustrialisation demeure un objectif essentiel pour la création d’emplois et le recouvrement de notre souveraineté nationale. Aujourd’hui le niveau de croissance et les plans sociaux nous font craindre un recul important. C’est dans ce contexte que je m’exprimerai à la place de Rémi Cardon, rapporteur au nom de mon groupe de la mission d’information consacrée au programme « Territoires d’industrie », qui m’a demandé de l’excuser auprès de vous.

Sur le fond et aussi parce que je l’avais personnellement proposé à la CAE, je me réjouis que le Sénat s’engage de la sorte dans des contrôles sur le terrain de l’efficacité de nos politiques publiques.

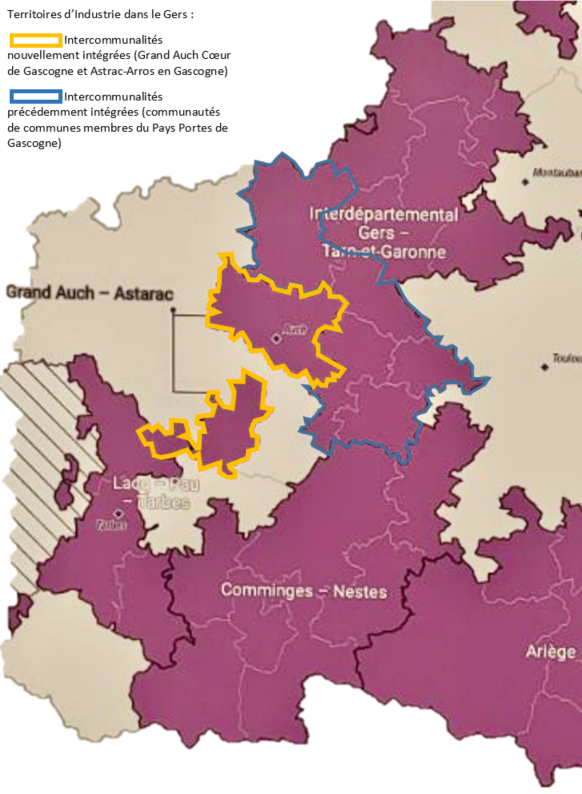

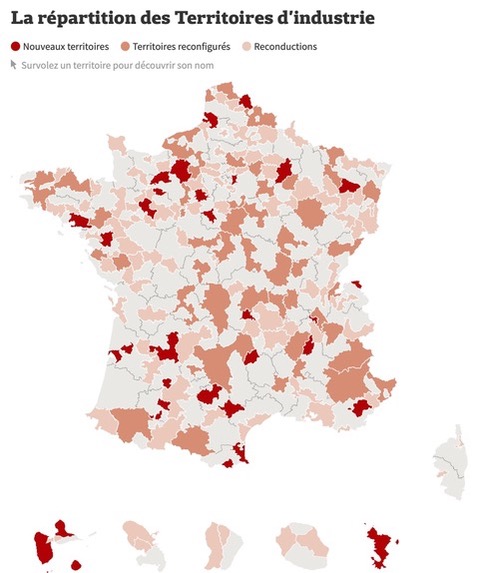

Le programme Territoires d’industrie couvre aujourd’hui environ la moitié des établissements publics de coopération intercommunale. Sa logique de « carte blanche » aux territoires, avec un pilotage au niveau local en binôme élu/industriel est pertinente. de fait, elle a séduit aussi les territoires, puisque 85% des Territoires d’industrie retenus en 2018 ont de nouveau candidaté en 2023.

Pour autant, les évaluations macro‑économiques montrent que les effets du programme sur l’activité industrielle sont mitigés. Nous ne vous en ferons pas grief Monsieur le Ministre et je salue les travaux menés par Monsieur Gueusquin que j’ai pu apprécier dans le Gers.

Ce que nous pouvons en revanche regretter c’est que vous ayez reconduit le programme en 2023, sans qu’il ait fait l’objet d’une évaluation sérieuse. La Cour des comptes a d’ailleurs publié à l’automne dernier un avis sévère sur la conduite du programme, estimant que le bilan publié par le Gouvernement, qui évoquait triomphalement plusieurs dizaines de milliers d’emplois créés, relevait, je cite, « uniquement de la communication ».

Si cette évaluation avait été faite, on aurait constaté que les effets macro-économiques ne sont pas partout au rendez-vous. Les territoires labellisés devaient notamment bénéficier d’un accès privilégié aux outils de droit commun déployés par les opérateurs partenaires, comme par exemple les accélérateurs de Bpifrance. Or, cette priorisation n’a pas eu lieu.

Nous avons fait, nous, parlementaires, une première évaluation qualitative et territorialisée du programme, avec les outils et les moyens dont nous disposions mais il est désormais absolument nécessaire d’intégrer les périmètres des Territoires d’industrie dans des outils de suivi plus robustes, afin de pouvoir disposer de données fiables pour évaluer en profondeur cette politique publique ô combien nécessaire et justifiée.

Je vous remercie. »

Franck Montaugé a ensuite plaidé face à Marc Ferracci, Ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie, pour une ouverture du programme à l’ensemble des territoires afin que tous puissent contribuer à un développement économique conforme aux principes édictés dans le cadre de la planification écologique.

« Il est utile d’aborder ce soir la question de l’avenir du programme « Territoires d’industrie ». Dans un contexte économique national en forte dégradation – Fabien Gay l’a éloquemment rappelé – le rapport sénatorial souligne les insuffisances et les manquements du dispositif mais il fait aussi le constat de sa pertinence.

Au regard de l’expérience gersoise débutée en 2008 et qui s’est confortée en 2023, je pense qu’il faut donner une nouvelle ambition à « Territoires d’industrie », au profit de tous les territoires de notre pays sans exception et j’insiste sur ce point.

A l’ère et dans l’urgence des transitions écologique, énergétique et climatique, nous avons urgemment besoin d’une économie territoriale repensée au plus près des besoins de notre population et des enjeux de transition à relever. La planification écologique des transformations de l’économie française ne peut se limiter à quelques gigafactories de batteries électriques et à la décarbonation énergétique des process.

Gardez le meilleur de « Territoires d’industrie », donnez suite monsieur le Ministre aux recommandations du Sénat pour les programmes en cours et, je vous pose la question : comment comptez-vous stimuler les autres territoires ruraux qui ne demandent qu’à prendre leur part du développement nécessaire à notre avenir collectif, pour peu qu’on les accompagne dans une démarche structurée ?

Le potentiel est ici immense et je vous demande de ne pas passer pas à côté. Merci donc de nous dire, Monsieur le Ministre, quelle est l’ambition du Gouvernement en matière de développement économique territorial résultant – tous les mots ont leur importance – de la planification écologique dont notre pays a besoin ? En espérant que cette planification écologique soit toujours d’actualité pour votre Gouvernement mais vous allez peut-être nous rassurer à ce propos. Je vous remercie. »

Marc Ferracci, Ministre de l’Industrie et de l’Energie a répondu :

« Dans le prolongement de la réponse que j’ai faite à Monsieur Yannick Jadot, la planification écologique est une innovation d’un point de vue institutionnel pour notre pays. Vous le savez, nous avons un secrétariat général à la planification écologique placé directement sous l’autorité du Premier ministre depuis maintenant plusieurs années.

Cette planification se poursuit. La programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone sont deux documents qui ont été soumis à la concertation. Les concertations se sont terminées et nous sommes en train avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher d’envisager la prise en compte des remontées de ces concertations.

Nous avons besoin – et c’est le sens de « Territoires d’industrie » – d’articuler notre stratégie écologique, notre stratégie de planification écologique à notre stratégie industrielle pour atteindre les objectifs que nous fixent nos engagements internationaux et en particulier les accords de Paris ainsi que nos engagements européens.

Articuler nos stratégies, cela veut dire par exemple orienter le dispositif Territoires d’industrie vers un certain nombre de projets qui ont une dimension de décarbonation. Cela signifie soutenir nos filières qui participent de la planification écologique en particulier les filières des énergies renouvelables. J’aurai l’occasion dans quelques jours d’annoncer la révision de la stratégie hydrogène et je le ferai en ayant le souci de donner de la visibilité aux acteurs de la filière parce que je sais que c’est un élément – pas le seul – de notre mix énergétique pour les prochaines années.

Il y a une cohérence entre tout cela et nous avons besoin de ne pas résonner et de ne pas agir en silo c’est-à-dire en ayant une démarche prospective et de planification fondée uniquement sur des objectifs écologiques sans tenir compte des potentialités de nos filières industrielles et de la capacité de développement de l’emploi industriel dans nos territoires. C’est ce que nous allons essayer de continuer à faire. »

Le sénateur a conclu :

« J’entends votre réponse que je partage pour l’essentiel. J’ajoute que la question de la planification écologique ne se résume pas aux questions énergétiques ou de décarbonation.

C’est l’ensemble de l’activité économique française sur l’ensemble des territoires du pays qui nécessitent d’être revue, adaptée à la planification écologique dont nous avons besoin.

J’espère que cette démarche va perdurer et se traduire sur les territoires parce que ce qu’il s’est passé avec Monsieur Attal, Premier ministre, n’augurait pas d’un avenir radieux pour la planification écologique et le secrétariat général conduit par Monsieur Pellion dont je salue d’ailleurs le travail à ce stade. »