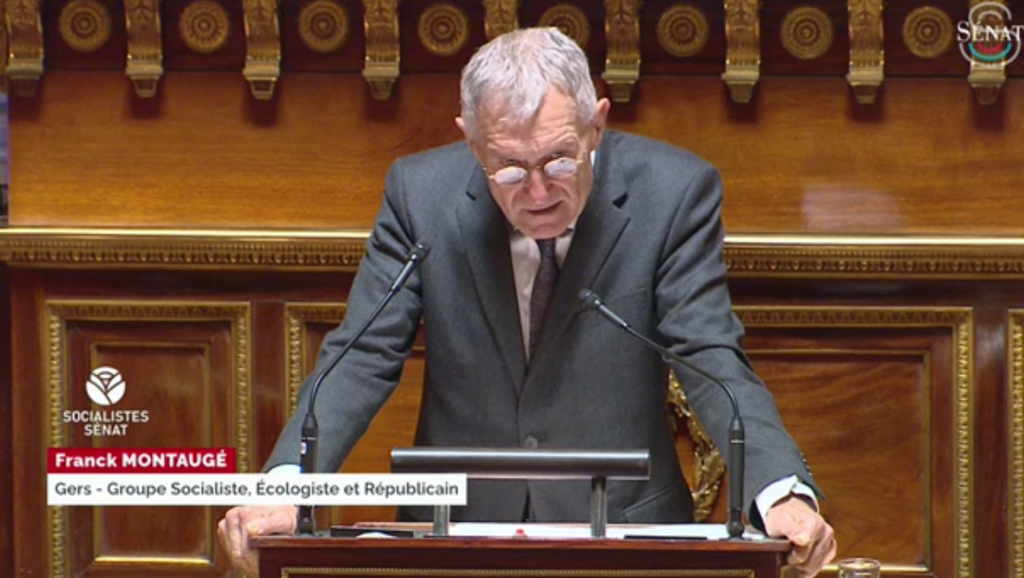

Franck Montaugé est intervenu en séance publique ce lundi 23 février 2026 lors du débat relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Ce document planifie et fixe pour les 10 ans à venir les objectifs de production par filière.

Le sénateur Montaugé a insisté sur « le déni démocratique et le contournement des institutions de la République » qui a conduit à la publication de cette PPE version 3 sans débat ni vote du Parlement. Il a regretté l’absence d’une véritable discussion parlementaire sur cette programmation – pourtant prévue par le Code de l’énergie – alors même qu’elle engage la souveraineté et la transition énergétique du pays.

Intervention du Sénateur Montaugé :

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Chers collègues,

Le contexte de ce débat tout d’abord !

Le 12 octobre 2022 nous débattions de la politique énergétique de la France… sans vote. Le 6 mai 2025 nous étions sollicités pour nous exprimer sur « la souveraineté énergétique de la France ». Je rappelais à cette occasion que l’énergie, industrie de l’industrie, est le socle de la compétitivité de l’économie française et qu’elle conditionne pour une part importante la qualité et le pouvoir de vivre de nos compatriotes. De surcroît l’énergie, décarbonée, participe du grand défi contemporain de la transition climatique et environnementale pour lequel la France s’est engagée dans le cadre de l’accord de Paris de 2015.

De cet accord résulte pour la France une « Stratégie française énergie climat » qui constitue le cadre de toutes les politiques publiques afférentes. Depuis la loi « énergie – climat » votée en 2019, cette stratégie aurait dû être traduite dès 2023 dans une loi de programmation quinquennale englobant l’adaptation au changement climatique (PNACC), la décarbonation (SNBC) et la politique de l’énergie (PPE).

À ce jour et au-delà de quelques consultations publiques, aucun de ces sujets majeurs pour la souveraineté nationale n’a été soumis au Parlement pour vote. Je rappelle que le code de l’énergie fait obligation – je cite – qu’« Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique. » Il n’en a rien été !

Depuis 2022, sur tous les bancs du Sénat, nous demandons le respect du Code de l’énergie et le débat parlementaire d’une loi de programmation énergie-climat (LPEC). Sur son volet énergie, la PPE est donc en principe une déclinaison de cette loi, discutée et votée préalablement par le Parlement. Et en 2024, le Président de la République a déclenché la dissolution de l’Assemblée nationale. Depuis, plus aucun gouvernement ne s’est risqué à engager ce débat parlementaire, pourtant capital pour l’avenir de notre pays.

Le peuple français, les territoires de France, en ont donc été privés puisque la représentation nationale n’a pas pu démocratiquement débattre et voter.

La PPE dans sa 3ème version a été publiée par décret le 13 février dernier… et nous voilà sur un nouveau débat qui nous invite à l’interroger… au nom du peuple français et des territoires que le Sénat représente… avec un nouveau refus du Gouvernement pour conclure ce débat par un vote !

Dans les faits, le Gouvernement nous a simplement demandé de prendre acte de cette nouvelle version de la PPE pour laquelle de nombreux acteurs ont pu s’exprimer en faisant des propositions… sauf les parlementaires es qualité ! L’Exécutif ne s’est donc conformé ni à la lettre ni à l’esprit de la Constitution.

Et je redis ici que nous sommes dans une situation flagrante de déni démocratique et de contournement des institutions de la République ! La loi doit être appliquée et en premier lieu par l’État. Les institutions de la République doivent être respectées, le Parlement en l’occurrence.

Alors comment faut-il comprendre cette demande faite par le Président Larcher au 1er Ministre d’un débat 50-1 sur « La programmation pluriannuelle de l’énergie » ? D’abord comme un désaveu de la part du Sénat à l’égard de la gouvernance, au plus haut niveau de la République, de ce sujet majeur.

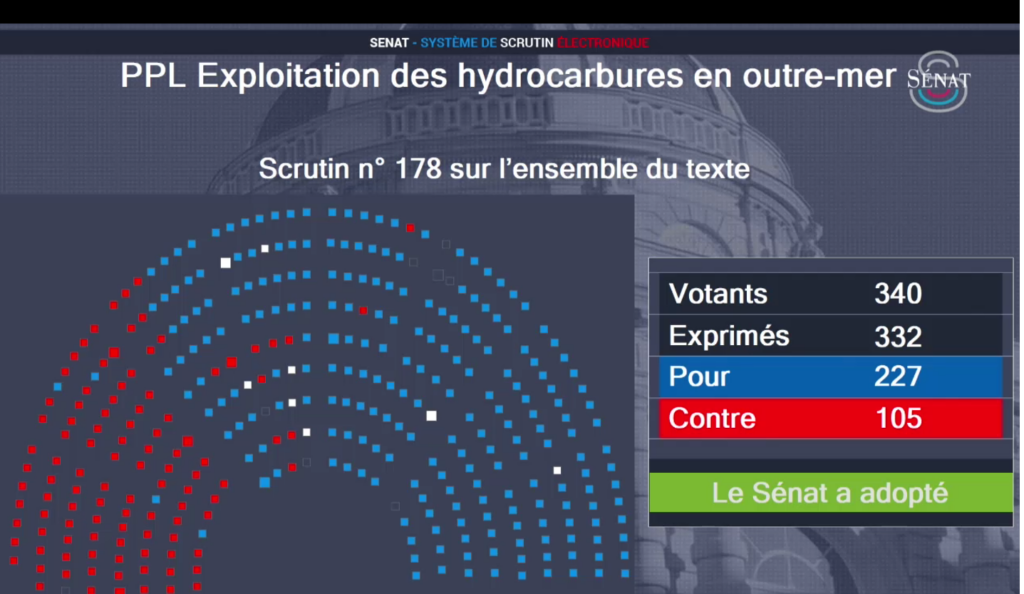

Un désaveu qui n’est pas que déclamatoire puisque le Sénat a pris ses responsabilités en mettant au débat une proposition de loi (PPL) proposant une actualisation de la programmation de l’énergie. Merci à tous nos collègues dont Daniel Grémillet, pour cette démarche répondant à la procrastination ambiante ! Mais la navette s’est arrêtée là !

Venons-en maintenant au fond !

Pour la PPE version 3, la fixation des « objectifs et priorités » gagnerait à être mise en regard des dépenses déjà réalisées ou engagées et des financements nécessaires à la programmation. Pour l’ensemble des acteurs de la société dont les collectivités territoriales.

C’est le rôle de la Stratégie Pluriannuelle des Financements de la Transition Écologique et de la politique énergétique nationale (SPAFTE) dont on entend très peu parler.J’y reviendrai.

Dans ce cadre général problématique, le rôle de l’État est aussi de tenir compte des risques de vulnérabilité de notre système énergétique, qu’il s’agisse d’aléas externes, géopolitiques notamment, ou de fonctionnement du système lui-même.

De quels moyens l’État se dote-t-il pour sécuriser les approvisionnements des chaînes de valeurs énergétiques et réduire nos dépendances actuelles ? La loi de programmation énergie-climat que nous demandons doit traiter ces aspects. La PPE en dépend pour son déploiement au regard des risques identifiés.

Je voudrais aussi rappeler les positions de principe de mon groupe relatives au mix énergétique et à sa mise en œuvre. Elles résultent de la prise en compte des études de RTE relatives au « Bilan prévisionnel 2025-2035 » et à l’actualisation en cours des « Futurs énergétiques 2050 ».

Je pense que c’est à l’aune de ces méthodes prospectives que nous pouvons évaluer la pertinence de la PPE aujourd’hui en vigueur. La difficulté majeure, pour dire les choses simplement, étant de devoir prendre aujourd’hui des décisions à fort enjeu – économique et financier, social, environnemental et climatique – en avenir incertain. La question centrale des hypothèses de consommation nationale à moyen et long terme illustre parfaitement ce propos.

Le niveau de PIB (produit intérieur brut) et sa part industrielle, la démographie, l’électrification des usages, le rythme de décarbonation qu’il s’agisse de transport, de bâtiment résidentiel ou tertiaire, d’industrie et d’économie en général, conduiront selon le niveau et l’efficacité réelle des process d’électrification et des comportements effectifs de sobriété des consommateurs à des besoins de production d’électricité pouvant varier très sensiblement.

RTE envisage 3 trajectoires types de consommation pour modéliser la sortie en 2050 des énergies fossiles.

- La 1ère dite de neutralité carbone avec une « forte évolution des modes de vie vers davantage de sobriété » – correspond à une consommation de 650 térawattheure (TWh) en 2050.

- La 2ème de neutralité carbone « sans révolution des modes de vie » – correspond à une consommation de 850 TWh en 2050.

- La 3ème de neutralité carbone avec « croissance économique et réindustrialisation forte » – correspond à une consommation de 1000 TWh en 2050.

Plus de 50% d’écart entre les trajectoires extrêmes de consommation !

Alors que peut-on en déduire concernant la PPE version 3 ?

Si la PPE pose des objectifs à horizon de 10 ans, les décisions concernant le mix énergétique se prennent pour 20, 40, 50 ans voire plus. La PPE version 3 adoptée incline à penser qu’au regard des puissances installées prévues et dans un contexte de trajectoire de consommation atone qui devrait se prolonger, l’hypothèse N03 des Futurs Énergétiques 2050 de RTE est optimale en termes de coûts complets « production + acheminement + flexibilités ».

Une option de programmation que nous considérons comme équilibrée au regard des enjeux sociaux et territoriaux, des atouts industriels des filières pilotables et intermittentes française concernées, en l’état actuel des technologies disponibles.

Cependant, nous n’avons pas aujourd’hui une visibilité suffisante sur l’impact projeté des politiques publiques en matière :

- de rénovation thermique des bâtiments,

- de politique de l’habitat en général,

- de façon de travailler et de commercer,

- de mobilité,

- et de transition écologique des activités industrielles.

Toutes ces politiques doivent être menées avec constances et efficacité, pour et avec les acteurs concernés, producteurs comme consommateurs. C’est loin d’être le cas aujourd’hui. Pour ne prendre que 2 exemples, aussi problématiques qu’à fort enjeu pour les français, les difficultés de déploiement de MaPrimRenov et le marché du véhicule électrique interrogent sur la capacité financière de l’État à soutenir ces programmes dans la durée, avec toute la visibilité et la stabilité requises pour les bénéficiaires et les entreprises concernées.

Sur ce point essentiel, la Stratégie Pluriannuelle des Financements de la Transition Écologique et de la politique énergétique nationale (SPAFTE) doit permettre d’affecter les moyens nécessaires, publics et privés, à ces programmes. Mais dans sa version de 2025, la stratégie de financement de cette transition ne rassure pas ! Elle questionne la SFEC (Stratégie française pour l’énergie et le climat) et donc la PPE.

Elle nous laisse comprendre que d’ores et déjà, dans le cadre d’un budget de l’État intenable sur le plan de la dette et du déficit, les objectifs pour 2030 seraient difficiles à atteindre et donc que l’horizon de 2050 pour la décarbonation nette devrait être repoussé. Que pouvez-vous nous dire sur ce point monsieur le Ministre ?

D’autre part, si la composition du mix de production électrique doit résulter des besoins de consommation effective liés à l’efficacité de ces politiques publiques et des engagements privés, nous souhaitons aussi que les coûts complets des différents moyens de production soient objectivement pris en compte dans la formation des prix et des tarifs.

Pour cela, nous demandons que 2 principes soient absolument respectés :

D’abord, la rémunération des producteurs doit couvrir leurs coûts complets actualisés (VALCOE), c’est-à-dire :

- les coûts moyens actualisés (LCOE),

- les coûts système (de secours et de stockage),

- ainsi que les coûts des externalités, positives ou négatives

La PPE version 3 n’en dit rien mais on sait qu’aujourd’hui les coûts système ne sont que très partiellement intégrés et que les externalités sont insuffisamment prises en compte. Comment entendez-vous par exemple rémunérer à EDF la modulation du parc nucléaire qui lui est demandé, dans des proportions qui pose aujourd’hui question sur le plan technique et financier ?

Les tarifs de vente et de rachat doivent aussi être fixés en conséquence de ces coûts complets. Ensuite les tarifs règlementés doivent aussi être préservés et réintroduits pour certains. Ils doivent aussi refléter les coûts complets actualisés du mégawattheure produit.

Au-delà des accords de réforme du marché européen dont rien n’indique qu’ils seront efficaces pour rapprocher les prix des coûts complets, nous pensons qu’il faut que les prix du gaz et de l’électricité soient décorrélés au plus tôt, dans un contexte ou la production de biogaz est annoncée à la baisse. Passer d’une dépendance à la Russie à une dépendance aux USA ne peut pas être une option pérenne.

Et qu’en est-il du mécanisme post ARENH, le VNU « versement nucléaire universel » ? Comment garantissez-vous qu’EDF n’y perde pas comme cela a été le cas avec l’ARENH ?

Si l’on considère l’accord de l’Union Européenne pour la mise en œuvre du régime d’autorisation du parc hydraulique national, comment envisagez-vous les modalités de mise à disposition par les exploitants actuels d’une capacité de production de 6 gigawatt correspondant à 40% de la production hydraulique pendant 20 ans ? Quels sont les risques à couvrir… financiers notamment ? Quel peut-être l’impact sur la PPE ?

Finalement, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, cette version 3 de la PPE est minimaliste. Elle prend acte des surcapacités de production au regard d’un rythme d’électrification trop lent… et elle laisse sans réponse français et entreprises qui s’interrogent sur les effets positifs attendus en matière de prix, de conditions de vie et de compétitivité.

Je vous remercie.

Dans sa déclaration finale, le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, interprétant à sa manière les propos du sénateur Montaugé sur « le déni de démocratie parlementaire et le contournement des institutions de la République » a affirmé que l’adoption de la PPE par décret ne contrevenait pas à la Constitution … ce que n’a pas infirmé le sénateur.

Il a toutefois éludé le point de droit central soulevé par Franck Montaugé dans son intervention : l’absence de mise au débat parlementaire, juridiquement obligatoire en vertu de la loi Énergie – Climat de 2019, de la loi de programmation énergie-climat dont résulte la PPE qui vient d’être prise par décret.